Das umfassende Verständnis der weitreichenden Risiken von Fettleibigkeit bei Männern: ein vollständiger Überblick

Fettleibigkeit bei Männern ist mehr als nur ein Gewichtsproblem – sie ist eine komplexe medizinische Erkrankung mit weitreichenden Gesundheitsrisiken. Von Herzkrankheiten und Leberproblemen bis hin zu hormonellen und psychologischen Auswirkungen – das Verständnis dieser Zusammenhänge ist entscheidend für eine wirksame Vorbeugung und Behandlung.

Das umfassende Verständnis der weitreichenden Risiken von Fettleibigkeit bei Männern: Ein vollständiger Überblick

Fettleibigkeit ist weit mehr als nur eine Frage des Gewichts – sie ist eine komplexe medizinische Erkrankung mit erheblichen Auswirkungen auf die Gesundheit von Männern. Die anhaltende Adipositas-Epidemie hat zu einem dramatischen Anstieg von gesundheitlichen Problemen im Zusammenhang mit Übergewicht geführt und die Raten des metabolischen Syndroms sowie von Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht. Übermäßiges Gewicht – insbesondere die Ansammlung von viszeralem Fett – und hormonelle Ungleichgewichte können das Risiko für eine Vielzahl schwerwiegender Gesundheitsprobleme erheblich erhöhen. Die weltweite Belastung durch Fettleibigkeit nimmt weiter zu [1], was die Gesundheitssysteme stark beansprucht und weltweit zur höheren Sterblichkeit beiträgt.

Dieser Artikel bietet dir einen umfassenden Überblick über diese Risiken und betont die enge Verbindung zwischen den verschiedenen Folgen von Fettleibigkeit.

Fettleibigkeit und ihre zugrunde liegenden Risiken

Fettleibigkeit ist eine komplexe und vielschichtige Erkrankung, die durch die Ansammlung von überschüssigem Körperfett gekennzeichnet ist und das Risiko für chronische Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes und bestimmte Krebsarten deutlich erhöhen kann [1]. Die Entwicklung von Fettleibigkeit wird durch eine Kombination aus genetischen, umweltbedingten und lebensstilbezogenen Faktoren beeinflusst, darunter ungesunde Ernährungsgewohnheiten, Bewegungsmangel und sozioökonomischer Status. Wichtige Risikofaktoren wie Bluthochdruck, metabolisches Syndrom und Insulinresistenz treten häufig gemeinsam mit Fettleibigkeit auf [2,3] und erhöhen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andere ernsthafte Gesundheitsprobleme zusätzlich.

Das Verständnis dieser zugrunde liegenden Ursachen ist entscheidend für eine wirksame Prävention und Behandlung, da Fettleibigkeit nicht nur die körperliche Gesundheit beeinträchtigt, sondern auch zu einer Vielzahl chronischer Erkrankungen und damit verbundener Beschwerden beiträgt.

Messung und Beurteilung von Fettleibigkeit

Eine genaue Messung und Beurteilung von Fettleibigkeit ist entscheidend, um Personen mit erhöhtem Risiko für fettleibigkeitsbedingte Gesundheitsprobleme zu identifizieren. Das am häufigsten verwendete Instrument ist der Body-Mass-Index (BMI), der berechnet wird, indem du dein Gewicht in Kilogramm durch das Quadrat deiner Körpergröße in Metern teilst.

BMI-Kategorien helfen dabei, Personen als untergewichtig, normalgewichtig, übergewichtig oder fettleibig einzuordnen und geben eine allgemeine Einschätzung des Gesundheitsrisikos, das mit überschüssigem Körperfett verbunden ist [1,2].

Allerdings unterscheidet der BMI nicht zwischen Fett- und Muskelmasse und spiegelt daher nicht immer den tatsächlichen Gesundheitszustand wider. Weitere Messungen wie Taillenumfang und Taille-Hüft-Verhältnis liefern wertvolle Informationen über die Fettverteilung im Körper. Bei Männern ist ein Taillenumfang von mehr als 102 cm mit einem höheren Risiko für chronische Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Typ-2-Diabetes verbunden [2,3].

Durch die Kombination dieser Messmethoden können Gesundheitsfachleute die Risiken besser einschätzen und individuelle Maßnahmen entwickeln, um Fettleibigkeit und die damit verbundenen Gesundheitsprobleme gezielt zu behandeln.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Komplikationen und Metabolisches Syndrom

Wie bereits erwähnt, beeinträchtigt Fettleibigkeit – insbesondere viszerales Fett und Bauchfett – die Fähigkeit des Körpers, Blutdruck, Blutzucker und Blutfette zu regulieren. Dies führt zum metabolischen Syndrom [2,3]. Das metabolische Syndrom umfasst Faktoren wie erhöhte Triglyzeride und einen niedrigen HDL-Cholesterinspiegel, die beide das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich erhöhen.

Diese gefährliche Kombination von Risikofaktoren steigert die Wahrscheinlichkeit von:

- Koronarer Herzkrankheit (KHK): Fettleibigkeit fördert die Arteriosklerose – die Ansammlung von Plaque in den Arterien –, was zu Angina pectoris, Herzinfarkt und plötzlichem Herztod führen kann [4].

- Schlaganfall: Fettleibigkeit erhöht das Risiko sowohl für ischämische als auch für hämorrhagische Schlaganfälle. Ein ischämischer Schlaganfall tritt auf, wenn die Blutzufuhr zum Gehirn blockiert wird; ein hämorrhagischer Schlaganfall, wenn ein Blutgefäß im Gehirn reißt [5].

- Herzinsuffizienz: Fettleibigkeit belastet den Herzmuskel stark und kann letztlich dazu führen, dass das Herz nicht mehr genug Blut pumpt, um den Bedarf des Körpers zu decken [6].

- Typ-2-Diabetes: Fettleibigkeit ist ein wesentlicher Risikofaktor für Typ-2-Diabetes – eine chronische Erkrankung, bei der der Körper den Blutzuckerspiegel nicht richtig regulieren kann [2].

Männer mit Fettleibigkeit haben ein deutlich erhöhtes Risiko für negative Herz-Kreislauf-Ereignisse, darunter ischämische Herzkrankheit, Herzinfarkt, koronare Herzkrankheit, periphere Gefäßerkrankung, zerebrovaskuläre Erkrankung und Herz-Kreislauf-bedingte Sterblichkeit [7].

Bauchfett und überschüssiges Körperfett sind zentrale Risikofaktoren, die den Blutdruck erhöhen und zu weiteren Begleiterkrankungen beitragen können. Das gleichzeitige Vorliegen anderer Risikofaktoren – wie hoher Blutzucker oder hoher Cholesterinspiegel – steigert das Herz-Kreislauf-Risiko zusätzlich. Statistische Analysen großer Bevölkerungsgruppen haben gezeigt, wie stark diese Risikofaktoren Herz-Kreislauf-Ergebnisse beeinflussen [3,4].

Männer entwickeln diese Erkrankungen in der Regel früher und oft in schwererer Form als Frauen [7].

Fettlebererkrankung (MASLD und MASH)

Fettleibigkeit ist eine der Hauptursachen für stoffwechselbedingte Fettlebererkrankung (MASLD), bei der sich Fett in der Leber ansammelt, sowie für stoffwechselbedingte Steatohepatitis (MASH). Bei MASH führt die Fettansammlung in der Leber zu Entzündungen und Schädigung der Leberzellen – in manchen Fällen auch zu Fibrose (Narbenbildung).

Schon eine moderate Gewichtsabnahme von etwa 3–7 % kann den Fettgehalt der Leber deutlich reduzieren und die Leberfunktion verbessern [8].

MASLD kann sich zu schwereren Lebererkrankungen entwickeln, darunter:

- MASH: Eine fortgeschrittenere Form der Fettleber, gekennzeichnet durch Entzündung und Zellschäden [8].

- Leberzirrhose: Eine Spätfolge, bei der gesundes Lebergewebe durch Narbengewebe ersetzt wird [8].

- Leberversagen: Wenn die Leber ihre lebenswichtigen Funktionen nicht mehr erfüllen kann [8].

- Hepatozelluläres Karzinom (Leberkrebs): MASLD und MASH erhöhen das Risiko, an Leberkrebs zu erkranken [9].

Lebensstilveränderungen in den frühen Stadien der Fettlebererkrankung sind entscheidend, um das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen und die Leberfunktion zu erhalten [8,9].

Sarkopenische Fettleibigkeit und überschüssiges Körperfett

Bei älteren Männern kann Fettleibigkeit mit altersbedingtem Muskelabbau zusammentreffen – eine Erkrankung, die als sarkopenische Fettleibigkeit bezeichnet wird. Diese Kombination ist besonders gefährlich, da sie das Risiko für verschiedene Gesundheitsprobleme deutlich erhöht [10]:

- Gebrechlichkeit: Sarkopenische Fettleibigkeit führt zu einem Rückgang der körperlichen Leistungsfähigkeit und einer erhöhten Anfälligkeit für Belastungen.

- Stürze: Der Verlust von Muskelmasse und -kraft erhöht das Risiko von Stürzen, die zu Knochenbrüchen und anderen Verletzungen führen können.

- Behinderung: Sarkopenische Fettleibigkeit kann alltägliche Aktivitäten wie Gehen, Baden oder Anziehen erschweren.

- Insulinresistenz: Die Kombination aus Fettleibigkeit und Muskelverlust verschlechtert die Insulinempfindlichkeit und erhöht das Risiko für Typ-2-Diabetes.

- Sterblichkeit: Sarkopenische Fettleibigkeit ist mit einem erhöhten Sterberisiko verbunden.

Erhöhtes Krebsrisiko

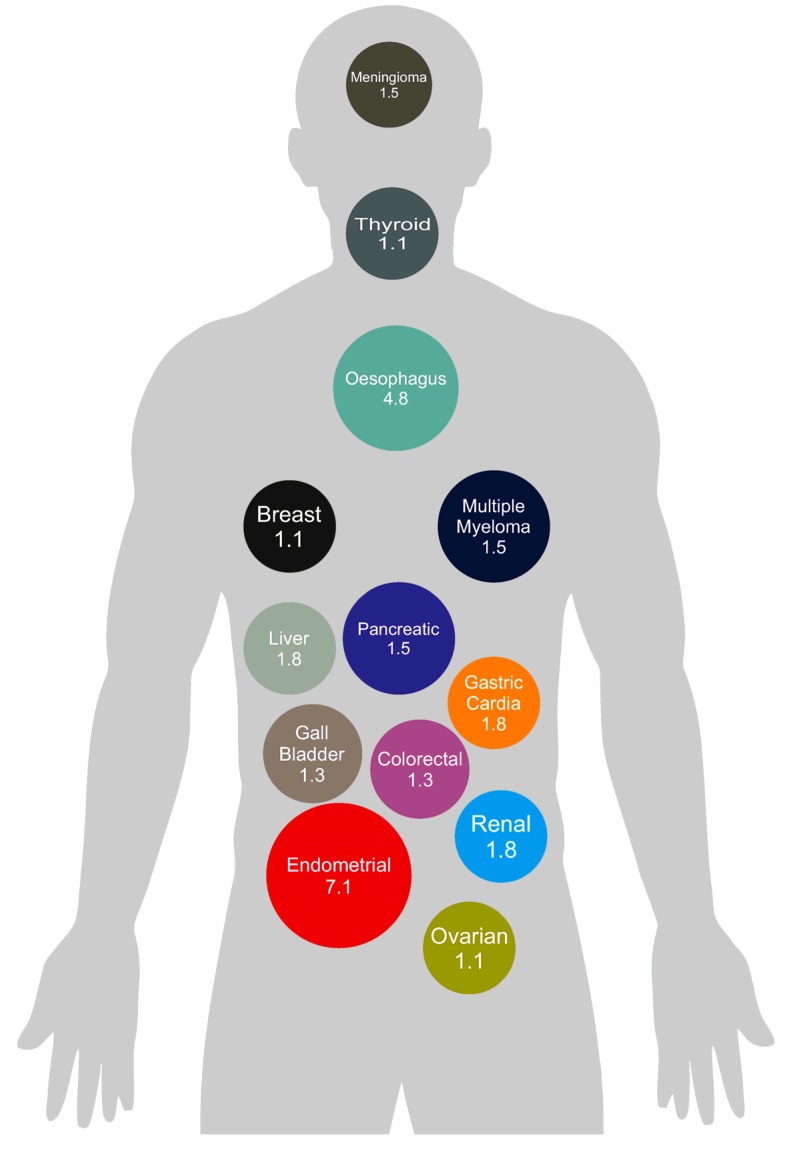

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Übergewicht oder Fettleibigkeit eindeutig mit einem höheren Risiko verbunden, 13 verschiedene Krebsarten zu entwickeln [1,11]:

- Brustkrebs: Krebs des Brustgewebes, der hauptsächlich bei Frauen nach der Menopause auftritt.

- Eierstockkrebs: Krebs in den Eierstöcken, häufig hormonell bedingt und mit erhöhten Östrogenspiegeln verbunden.

- Schilddrüsenkrebs: Krebs in der Schilddrüse im vorderen Halsbereich.

- Darmkrebs (Kolorektalkarzinom): Krebs des Dickdarms oder Enddarms.

- Gallenblasenkrebs: Krebs in der Gallenblase oder den Gallengängen – den Röhren, die Leber, Gallenblase und Dünndarm verbinden.

- Bauchspeicheldrüsenkrebs: Eine sehr aggressive Krebsart der Bauchspeicheldrüse.

- Meningiom (Hirnhaut-Tumor): Meist gutartiger Tumor, der aus den Hirn- oder Rückenmarkshäuten entsteht.

- Multiples Myelom (Knochenmarkskrebs): Krebs der Plasmazellen, die Antikörper produzieren.

- Leberkrebs (Hepatozelluläres Karzinom): Krebs der Leber, der oft nach einer Fettlebererkrankung (MASLD/MASH) entsteht.

- Magenkarzinom im oberen Bereich (Kardia-Karzinom): Krebs an der Stelle, wo der Magen in die Speiseröhre übergeht.

- Nierenkrebs (Nierenzellkarzinom): Krebs der Zellen im Inneren der Nieren.

- Speiseröhrenkrebs: Krebs der Speiseröhre (Speiseröhre), insbesondere im unteren Abschnitt.

- Endometriumkarzinom (Gebärmutterschleimhautkrebs): Krebs der Gebärmutterschleimhaut, der stark mit Fettleibigkeit und erhöhten Östrogenspiegeln verbunden ist.

Die Zahlen stellen das relative Risiko (RR) dar – also, wie viel höher das Risiko bei Menschen mit Fettleibigkeit im Vergleich zu Menschen mit Normalgewicht ist. Das Risiko für Endometriumkarzinome ist 7,1-mal höher, das Risiko für Speiseröhrenkrebs 4,8-mal höher, und bei den meisten anderen Krebsarten liegt das Risiko 1,3–1,8-mal höher, wenn man mit Fettleibigkeit lebt [11].

Chronische, niedriggradige Entzündungen, veränderte Insulinsignale und hormonelle Ungleichgewichte, die mit Fettleibigkeit einhergehen, tragen vermutlich zu diesem erhöhten Krebsrisiko bei.

Niedriger Testosteronspiegel (Hypogonadismus)

Viele übergewichtige und fettleibige Männer haben einen niedrigen Testosteronspiegel – eine Erkrankung, die als Hypogonadismus bezeichnet wird. Niedriges Testosteron kann führen zu [12]:

- Verminderter Libido: Hypogonadismus kann das sexuelle Verlangen senken.

- Erektionsstörungen: Ein niedriger Testosteronspiegel kann das Erreichen und Aufrechterhalten einer Erektion erschweren.

- Unfruchtbarkeit: Niedriges Testosteron kann die Spermienproduktion beeinträchtigen und so zur Unfruchtbarkeit führen.

- Verminderte Muskelmasse: Testosteron ist wichtig für die Erhaltung der Muskelmasse; ein Mangel kann zu Muskelabbau führen.

- Erhöhte Fettmasse: Niedriges Testosteron fördert die Fetteinlagerung, insbesondere im Bauchbereich.

- Osteoporose: Testosteron trägt zur Knochengesundheit bei; niedrige Werte erhöhen das Risiko für Osteoporose.

- Weniger Energie und Motivation: Hypogonadismus kann zu Müdigkeit und Antriebslosigkeit führen.

Das hormonelle Ungleichgewicht entsteht teilweise durch erhöhte Aromataseaktivität im Fettgewebe, die Testosteron in Östrogen umwandelt. Dies führt zu erhöhten Östrogenspiegeln und kann die Entwicklung von Brustgewebe (Gynäkomastie) begünstigen.

Psychologische und gesellschaftliche Faktoren

Psychologische und gesellschaftliche Faktoren, die mit Fettleibigkeit verbunden sind, können die gesundheitlichen Risiken weiter verschärfen. Diese Aspekte wirken sich stark auf das mentale und emotionale Wohlbefinden aus und machen das Gewichtsmanagement noch schwieriger. Dazu gehören:

- Angst und Depression: Fettleibigkeit wird mit höheren Raten von Angstzuständen und Depressionen in Verbindung gebracht, was die psychische Gesundheit stark belastet [13].

- Soziale Stigmatisierung: Übergewichtige Männer erleben häufig gesellschaftliche Diskriminierung und Ausgrenzung, was zu Isolation und geringem Selbstwertgefühl führen kann [14].

- Ungesunde Bewältigungsstrategien: Aus psychischem Stress heraus greifen manche Männer zu übermäßigem Alkoholkonsum oder entwickeln Essstörungen, was sowohl die körperliche als auch die geistige Gesundheit weiter verschlechtert.

- Eingeschränkte Mobilität: Fettleibigkeit kann körperliche Aktivität erschweren und so sowohl die physische als auch die psychische Gesundheit beeinträchtigen.

Diese Faktoren schaffen einen Teufelskreis, der die Gewichtskontrolle erschwert. Die Bewältigung erfordert einen einfühlsamen und unterstützenden Ansatz. Zudem kann das Aufhören mit dem Rauchen – in Kombination mit Gewichtsmanagement – das Risiko für viele Erkrankungen deutlich senken und das allgemeine Wohlbefinden verbessern.

Schmerzen und Verdauungsprobleme

Übermäßiges Gewicht belastet Gelenke und innere Organe und führt zu Schmerzen und Entzündungen. Fettleibigkeit ist außerdem mit einem erhöhten Risiko für Verdauungsprobleme verbunden, was die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen kann. Dazu gehören:

- Arthrose: Übergewicht beschleunigt den Verschleiß der Gelenke und erhöht das Risiko für Arthrose, insbesondere in Knien und Hüften. Das führt zu chronischen Schmerzen und eingeschränkter Beweglichkeit [15]. Einige Männer nehmen durch Erkrankungen oder Medikamente zu, was die Gelenkschmerzen zusätzlich verschlimmern kann.

- Gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD): Fettleibigkeit erhöht den Druck auf den Magen, was zu Sodbrennen und saurem Reflux führt. Chronische GERD kann die Speiseröhre schädigen und die Lebensqualität stark beeinträchtigen [12].

- Gallensteine: Fettleibigkeit erhöht das Risiko für Gallensteine, die Bauchschmerzen und Verdauungsbeschwerden verursachen und oft medizinisch behandelt werden müssen [17].

Diese Beschwerden können chronische Schmerzen und Unwohlsein verursachen und die körperliche Aktivität stark einschränken. Gewichtsabnahme, Ernährungsumstellung und medizinische Behandlung sind die wichtigsten Maßnahmen. Schon moderate Gewichtsreduktion kann Schmerzen lindern und die Verdauungsgesundheit verbessern.

Vitamin-D-Mangel

Ein niedriger Vitamin-D-Spiegel ist bei fettleibigen Menschen weit verbreitet. Ursachen sind die Speicherung von Vitamin D im Fettgewebe, weniger Aufenthalt im Freien und möglicherweise eine veränderte Vitamin-D-Verstoffwechslung [18]. Ein Mangel kann führen zu:

- Knochenabbau und Osteoporose: Vitamin D ist entscheidend für die Kalziumaufnahme und damit für gesunde Knochen. Niedrige Werte erhöhen das Risiko für Osteoporose und Knochenbrüche [17].

- Muskelschwäche: Vitamin D unterstützt die Muskelfunktion; ein Mangel kann Muskelschwäche verursachen und das Risiko für Stürze erhöhen [17].

- Geschwächtes Immunsystem: Ein ausreichender Vitamin-D-Spiegel stärkt die Immunabwehr und hilft, Infektionen abzuwehren und die allgemeine Gesundheit zu erhalten [19].

Die Behandlung eines Vitamin-D-Mangels durch Nahrungsergänzungsmittel und maßvolle Sonnenexposition (wenn angebracht) ist ein wichtiger Teil des Gesundheitsmanagements bei Männern mit Fettleibigkeit. Eine regelmäßige Überwachung und Aufrechterhaltung ausreichender Vitamin-D-Spiegel kann erhebliche gesundheitliche Vorteile bringen [19].

Behandlungsoptionen

Eine wirksame Behandlung von Fettleibigkeit erfordert einen individuellen Ansatz, der den Gesundheitszustand, den Lebensstil und die persönlichen Vorlieben berücksichtigt [13,14]. Das Management von Fettleibigkeit umfasst eine umfassende Strategie, die Lebensstiländerungen, medikamentöse Therapie und chirurgische Eingriffe einschließen kann – jeweils angepasst an die individuellen Bedürfnisse.

Der Weg zu einem gesunden Gewicht beginnt oft mit gesunden Essgewohnheiten, einem höheren Konsum von Obst, Gemüse und Vollkornprodukten sowie der Reduktion von verarbeiteten Lebensmitteln und zuckerhaltigen Getränken [8]. Regelmäßige Bewegung – sowohl Ausdauertraining als auch Krafttraining – ist entscheidend für den Erfolg und den langfristigen Erhalt des Gewichts [8].

In manchen Fällen können verschreibungspflichtige Medikamente zur Unterstützung der Gewichtsabnahme empfohlen werden, besonders wenn Lebensstiländerungen allein nicht ausreichen [8]. Bei schwerer Fettleibigkeit oder wenn andere Methoden versagen, kann eine bariatrische Operation in Betracht gezogen werden, um die Magenkapazität und damit die Kalorienaufnahme zu reduzieren [8]. Solche Eingriffe können auch Begleiterkrankungen deutlich verbessern.

Eine erfolgreiche Behandlung erfordert häufig ein multidisziplinäres Team, das Ernährung, Bewegung, Medikamente und ggf. chirurgische Maßnahmen kombiniert – unter der Aufsicht von medizinischem Fachpersonal.

Reduktion gesundheitlicher Risiken

Das Senken der mit Fettleibigkeit verbundenen Gesundheitsrisiken erfordert eine ganzheitliche Strategie aus Lebensstiländerungen, Verhaltensanpassungen und gegebenenfalls medizinischen Eingriffen [8,13,14]. Eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige körperliche Aktivität sind die Grundlage, um das Risiko für chronische Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes und bestimmte Krebsarten zu reduzieren [1,4,11].

Die Kontrolle von Bluthochdruck, Cholesterin und Blutzucker kann das Risiko schwerwiegender Folgeerkrankungen weiter senken [4,6]. Regelmäßige Gesundheitschecks ermöglichen die frühzeitige Erkennung und Behandlung möglicher Probleme [4,6].

Wer gesunde Gewohnheiten etabliert, aktiv bleibt und sich ärztlich begleiten lässt, kann das Risiko für fettleibigkeitsbedingte Krankheiten deutlich senken und die Lebensqualität verbessern [1,13].

Der Weg nach vorn: Fettleibigkeit selbstbewusst begegnen

Fettleibigkeit bei Männern bringt eine Vielzahl miteinander verknüpfter Gesundheitsrisiken mit sich – von Herz-Kreislauf-Komplikationen und metabolischem Syndrom bis hin zu erhöhtem Krebsrisiko und hormonellen Ungleichgewichten. Die Bekämpfung von Fettleibigkeit erfordert einen umfassenden, aktiven Ansatz, der Lebensstiländerungen, medizinische Behandlungen und psychologische Unterstützung vereint [6,13].

Yazen erkennt die Komplexität dieser Herausforderungen und bietet maßgeschneiderte Unterstützung, um Männern zu helfen, ihr Gewicht zu managen, das Risiko fettleibigkeitsbedingter Komplikationen zu verringern und ihre allgemeine Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu verbessern.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI übersetzt. Die englische Originalversion dient als Vorlage. Im Zweifelsfall hat der englische Wortlaut Vorrang.

Referenzen

- World Health Organization. Obesity and overweight. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

- Batra et al. 2012. The Role of Visceral Fat. Digestive Diseases. 30.1:70–74. https://doi.org/10.1159/000335722

- Lee et al. 2018. Comparison of the association of predicted fat mass, BMI, and other obesity indicators with type 2 diabetes risk. Eur J Epidemiol. 33(11):1073-1085. https://doi.org/10.1007/s10654-018-0433-5

- Benjamin et al. 2019. Heart disease and stroke statistics 2019 update: a report from the American Heart Association. Circulation. 5;139(10):e56-e528. https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000659

- Quiñones-Ossa et al. 2021. Obesity and Stroke: Does the Paradox Apply for Stroke? Neurointervention;16:9-19 https://doi.org/10.5469/neuroint.2020.00108

- Powell-Wiley et al. 2021. American Heart Association Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; Council on Clinical Cardiology; Council on Epidemiology and Prevention; and Stroke Council. Obesity and Cardiovascular Disease: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 25;143(21):e984-e1010. https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000973

- Lv et al. 2024. Gender differences in all-cause and cardiovascular mortality among US adults: from NHANES 2005–2018. Front. Cardiovasc. Med. 11:1283132. https://doi.org/10.3389/fcvm.2024.1283132

- EASL–EASD–EASO Clinical Practice Guidelines on the management of metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease (MASLD). J Hepatol. 81(6):492–542. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2024.06.022

- Li et al. 2024. Risk factors for hepatocellular carcinoma: an umbrella review of cohort studies. Frontiers in Oncology, 14:1175301. https://doi.org/10.3389/fonc.2024.1175301

- Wei et al. 2023. Sarcopenic obesity: epidemiology, pathophysiology, cardiovascular disease, mortality, and management. Front. Endocrinol. 14:1185221. https://doi.org/10.3389/fendo.2023.1185221

- Ingram et al. 2025. The Relationship Between Obesity and Cancer: Epidemiology, Pathophysiology, and the Effect of Obesity Treatment on Cancer. Curr. Oncol. 32:362. https://doi.org/10.3390/curroncol32060362

- Muir CA et al. 2025. Approach to the patient: low testosterone concentrations in men with obesity. J Clin Endocrinol Metab. 110(9):e3125-e3130. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12342380/

- Taylor et al. 2013. The impact of obesity on quality of life. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 27(2):139-46. https://doi.org/10.1016/j.beem.2013.04.004

- Phelan et al. 2015. Impact of weight bias and stigma on quality of care and outcomes for patients with obesity. Obes Rev. 16(4):319-26. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4381543/

- Blagojević et al. 2010. Risk factors for onset of osteoarthritis of the knee in older adults: a systematic review and meta-analysis. Osteoarthritis and Cartilage, 18(1), 24–34. https://www.oarsijournal.com/article/S1063-4584(09)00225-8/fulltext

- Parra-Landazury et al. 2021. Obesity and Gallstones. Visc Med. 37(5):394-402. https://doi.org/10.1159/000515545

- Rizzoli et al. 2014. The role of dietary protein and vitamin D in maintaining musculoskeletal health in postmenopausal women: A consensus statement from the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO). Maturitas. 80(3):337. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25082206/

- Wortsman et al. 2000. Decreased bioavailability of vitamin D in obesity. Am J Clin Nutr. 72(3):690–693. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10966885

- EFSA NDA Panel 2015. Scientific opinion on vitamin D and contribution to the normal function of the immune system: evaluation of a health claim pursuant to Article 14 of Regulation (EC) No 1924/2006. EFSA Journal. 13(7):4182. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2015.4182

October 9, 2025

November 28, 2025

Starte noch deine Reise zu einem gesunden Gewicht mit Yazen

Alles, was du tun musst, ist ein Konto zu erstellen und einige Fragen zu deiner Gesundheit zu behantworten

.svg)

.svg)

.svg)